Zone sismique : la France est un pays qui rencontre de nombreux problèmes naturels. En effet, certains secterus sont plus sujets aux feux de forêt et aux inondations que d'autres. Cependant, on oublie souvent que l'aléa sismique est présent sur le territoire.

Cela peut donner lieu à la réalisation du diagnostic ERP.

Sommaire

Qu'est-ce qu'une zone de sismicité ?

Une zone de tremblements de terre

Des séismes se produisent régulièrement en France, tant sur le territoire métropolitain que dans les départements d’outre-mer.

Bien que la majorité des séismes recensés en France soit faible, il existe bel et bien dans l'histoire, des tremblements de terre d'une violence inouïe. Ces tremblements ont provoqué de nombreux dégâts aux bâtiments et constructions qu'ils ont touchés.

- Les séismes les plus marquants ont été ceux d'Annecy et de Saint-Paul de Fenouillet en 1996.

- Mais il y a également eu celui du Teil en 2019.

- Le séisme du Teil a rappelé que le risque de voir des constructions entières s'effondrer à cause des aléas sismiques était très réel. Les traces des séismes passés sont d'autant plus visibles. Des géologues ont révélé ces traces en examinant des documents historiques.

Des critères de détermination

Mais finalement, qu'est-ce qu'un aléa sismique ? Il s'agit de l'éventualité pour un secteur d'être touché par des secousses telluriques. Autrement dit, d'être confronté à des tremblements de terre.

Ces secousses telluriques sont souvent exprimées par des paramètres comme :

- l'accélération,

- l'intensité ou le spectre de réponse.

Afin d'être évalué, il existe deux méthodes : déterministe et probabiliste.

La toute première approche, on utilise les caractéristiques d'un événement réel associé à une marge de sécurité.

Pour ce qui est de la seconde méthode, c'est l'ensemble des données recueilli qui permettent d'estimer l'aléa. Ces données sont examinées dans un cadre statistique. Ici, on estime que l'aléa de sismicité s'exprime comme étant une probabilité de dépasser un niveau fixé.

Enfin, de façon plus précise, un séisme possède un foyer. C'est-à-dire qu'il a un hypocentre. Par définition, l'hypocentre est le lieu sur la faille où se déclenche la rupture des plaques et d'où partent les ondes sismiques. Généralement, les séismes destructeurs trouvent leur hypocentre entre 0 et 100 kilomètres de profondeur.

La région Rhône-Alpes couvre une grande diversité de territoires avec des niveaux de sismicité variables. Certains départements ou parties de départements de cette région peuvent être classés dans des secteurs à risque plus élevés. Notamment en raison de la proximité avec les Alpes, un secteur où l'activité tectonique est plus marquée.

Pour obtenir une information précise et à jour concernant la classification sismique de votre localité dans la région Rhône-Alpes, Cédric peut consulter le site internet du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Ou bien celui du service d'information gouvernemental Georisques.

Quelles sont les zones à risques sismiques en France ?

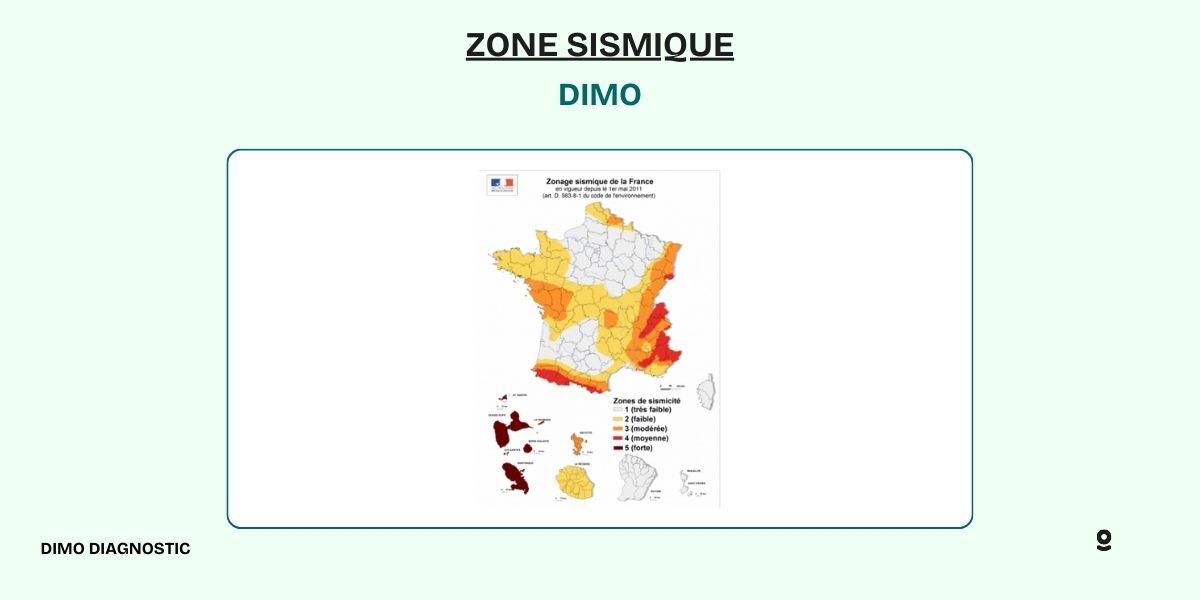

La sismicité ou les secteurs de secousse ne se répartissent pas uniformément sur le territoire métropolitain. Une cartographie a donc été mise en place afin de définir les zones les plus à risques.

Des dangers propres à chaque région

Ainsi, chaque commune dispose d'un degré d'exposition propre à chacune. L'aléa sismique se représente alors grâce à une échelle nationale que l'on appellera également zonage sismique. La cartographie propose une classification du territoire national. Elle prend en compte la métropole et les Antilles. De cette manière, toutes les communes sont comprises en compte.

À gauche, carte de la zone sismique de la France métropolitaine établie en 1991, d’après l’annexe des articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement.

- Zone 0 : sismicité négligeable, mais non nulle.

- Zone Ia : sismicité très faible.

- Zone Ib : sismicité faible

- Zone II : sismicité moyenne.

- Zone III : sismicité forte (aux Antilles).

À droite, carte du zonage sismique de la France métropolitaine en vigueur depuis le 1er mai 2011, d’après les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010

- Zone 1 : aléa très faible.

- Zone 2 : aléa faible.

- Zone 3 : aléa modéré.

- Zone 4 : aléa moyen.

- Zone 5 : aléa fort (aux Antilles).

Quelles sont les 3 zones où les séismes sont les plus fréquents ?

L'hexagone se trouvant sous l'influence des plaques tectoniques africaine et eurasienne, elle est à risque. Ces deux plaques se frottent à seulement 1000 kilomètres au sud de la France métropolitaine. Bien qu'elle soit sujette aux tremblements de terre, le Portugal et la Turquie sont bien plus à risque que le territoire métropolitain.

Comme la cartographie précédente a pu le montrer, plusieurs secteurs sont touchés par les dangers sismiques. On constate 3 secteurs principalement concernés. En première position, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est bel et bien la plus à risque. En effet, elle se trouve à proximité directe du rapprochement du bloc Corse-Sardaigne et du continent.

En ce qui concerne les 2 autres secteurs les plus touchés, on retrouve la Guadeloupe et la Martinique. Ces deux îles connaissent des séismes plus violents de magnitudes 8. Cela est dû au fait de leurs proximités avec des failles de centaines de kilomètres.

Comment savoir si mon logement se trouve dans une zone sismique ?

Consultez Géorisques

Afin de savoir si votre habitation se trouve sur un secteur sujet aux aléas sismiques, vous pouvez utiliser le portail d'informations georisques.gouv.fr. Il permet de s'informer sur les dangers naturels présents en France. Pour découvrir les aléas qui peuvent vous toucher, il suffit de cliquer sur la catégorie "connaître les risques près de chez moi".

Ensuite, vous pourrez entrer le nom de la commune qui vous concerne. Seront ensuite listés les dangers connus sur la commune choisie, ainsi que son classement en termes de sismicité.

Réaliser de l'ERP

De plus, si vous décidez de vendre ou de louer votre logement, sachez qu'un ERPS comprend, en plus des dangers de sismicité, ceux nucléaires ou encore d'inondation.

Ce diagnostic est valide sur une période de temps de 6 mois et est renouvelable à l'infini. Cette expertise doit être faite par un diagnostiqueur certifié ou un contrôleur technique.

Dans le cas d'un ERP pour une location ou pour la ERP pour la vente d'un bien immobilier.

Construction et risque sismique

Réglementation parasismique applicable aux bâtiments

Le séisme représentant un danger naturel important et meurtrier, il est important de l'anticiper. De ce fait, de nombreux dégâts peuvent être causés sur les bâtiments et autres équipements existants. Le but principal d'une réglementation parasismique est donc d'éviter ce type de dégâts. Et ainsi, de protéger la population.

Source : géorisques.gouv

En 2010, la réglementation parasismique a été revue. Elle prend désormais compte des évolutions des connaissances scientifiques et des différentes normes européennes.

Elle repose sur le principe de proportionnalité dans les exigences des bâtiments dits « à risques normaux ». Cela en fonction de la zone dangereuse et des problématiques liées au bâtiment.

Depuis mai 2011, la réglementation s'applique :

- aux bâtiments faisant l'objet d'une demande de permis de construire,

- d'une déclaration préalable,

- ou d'une autorisation permettant un commencement de travaux.

Ainsi, les exigences réglementaires sont définies en fonction de deux critères : la nature de l’ouvrage et sa localisation géographique.

1) Nature de l’ouvrage : deux typologies, quatre catégories

- Les ouvrages dits à "risque normal" : ce premier type d'ouvrage est défini dans le code de l’environnement (art. R.563-3) comme des « bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat ». Ce sont des constructions de la vie courante (bureaux, immeubles d'habitation collective, maisons individuelles, écoles, hôpitaux...). L'article R 563-3 du code de l'environnement répartis ces ouvrages en 4 catégories. La catégorie I est à faible enjeu et la catégorie IV regroupe les structures stratégiques et indispensables en cas de crise. De ce fait, l’article 2 de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » vient préciser ces 4 catégories d’importance.

- Les ouvrages dits à "risque spécial" : ils sont définis dans le code de l’environnement (art. R.563-6) comme des :

« bâtiments, équipements et installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations ».

- Ces installations sont de type nucléaire, barrages, ponts, industries Seveso, qui font l’objet d’une réglementation parasismique particulière.

2) Localisation géographique et zonage

Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité :

- Une zone de sismicité très faible (1) : seul le risque sismique est pris en compte pour les ouvrages dits à risque spécial ;

- Et quatre zones de sismicité : faible (2), modérée (3), moyenne (4) et forte (5). Les règles de construction parasismique sont prises en compte pour les ouvrages à risque spécial et pour les ceux à risque normal.

3) Les textes réglementaires

Les constructions parasismiques étant réglementées, les textes figure donc dans le code de l'environnement. Il a été complété par un arrêté en octobre 2010. Ce dernier est révisé assez régulièrement.

De plus, l'article L.132-2 du code de la construction et de l'habitation annonce :

« Les bâtiments exposés à un risque sismique prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments et permettent leur évacuation en toute sécurité. Ils préservent également la sécurité des personnes situées dans leur proximité. La conception et la construction des bâtiments limitent les dommages qu'ils encourent en cas de séisme. »

L’article R132-2 du code de la construction et de l’habitation précise ces règles. Les nouvelles règles d'habitation s'appliquent lorsqu'un nouveau bâtiment est construit. Mais, elles peuvent également s'appliquer lorsqu'un bâti fait l'objet de modifications importantes.

Ce type de réglementation permet de passer outre les règles de calcul et de recourir à des règles "simplifiées" ou "forfaitaires" pour certaines typologies de bâtiments comme les maisons individuelles. Dans cas, il convient de se référer à des guides réglementaires.

- Certaines régions de France sont sujettes à des dangers sismiques.

- Un aléa sismique concerne une risque qui peut être touchée par une secousse sismique.

- La première zone est la 0, négligeable voire sans danger sismique. La dernière est la 3 à sismicité forte comme aux Antilles.